Beni culturaliI

principali punti di riferimento e tutto ciò che fa cultura a Sigillo.

Beni culturaliI

principali punti di riferimento e tutto ciò che fa cultura a Sigillo.

Municipio

MUNICIPIO

Sorge nella

piazza centrale del paese. La facciata neoclassica è: di linee sobrie

ed armoniose, con porticato, terrazza e torre campanaria, elementi

architettonici che contribuiscono a formare un insieme elegante e

monumentale.

L’edificio è antico ma la facciata é stata rinnovata nel 1802; le logge

furono lastricate nel 1900. Al centro della facciata, un’artistica

lapide ricorda i Caduti della prima guerra mondiale. La monumentale

lapide è sormontata da un'aquila in bronzo, che sorregge con gli

artigli la palma, simbolo di pace e di martirio.

Ai lati dell’aquila. sopra un tripode, arde la fiaccola della libertà e

della luce. Un bronzeo festone di alloro e di quercia, simbolo di

gloria, lega le due lapidi laterali dove sono scolpiti i nomi dei

Caduti. Nel 1947 vennero eseguiti lavori di restauro e di rafforzamento

all’edificio, riducendo però il cornicione che, nella primitiva

grandezza, era elemento decorativo di primo ordine.

La gradinata e del 1959.

Chiesa di

S. Agostino

CHIESA DI

SANT' AGOSTINO

Da una

relazione che fecero fra Tirello e fra Baldeschi nel 1650 sappiamo che

la primitiva chiesa dei frati del convento di S. Agostino era dedicata

a S. Caterina vergine e martire d’Alessandria. Non più capace la

vecchia chiesa per la famiglia monastica e per la popolazione di

Sigillo, probabilmente nel 400 fu edificata la

chiesa di S. Agostino nel luogo dove sorge l’attuale anche se di

proporzioni più ridotte. Dell’antica chiesa fu conservata la struttura

nelle fondamenta e il titolo perché la nuova chiesa si chiamò di Santa Caterina e di Sant’Agostino.

Da una

relazione che fecero fra Tirello e fra Baldeschi nel 1650 sappiamo che

la primitiva chiesa dei frati del convento di S. Agostino era dedicata

a S. Caterina vergine e martire d’Alessandria. Non più capace la

vecchia chiesa per la famiglia monastica e per la popolazione di

Sigillo, probabilmente nel 400 fu edificata la

chiesa di S. Agostino nel luogo dove sorge l’attuale anche se di

proporzioni più ridotte. Dell’antica chiesa fu conservata la struttura

nelle fondamenta e il titolo perché la nuova chiesa si chiamò di Santa Caterina e di Sant’Agostino.

Non conosciamo quanti altari avesse il nuovo edificio perché I`archivio

del convento è andato disperso; certo dovevano esserci un buon numero,

avendo il monastero una famiglia religiosa di 12 frati.

Sappiamo che c’era una cappella con l`altare dedicato alla Madonna

dalla Cintura.

Nel 1788 il P. Generale degli Agostiniani, in santa visita, trovò che

la chiesa minacciava rovina in più parti e consigliò i frati di

iniziare subito la costruzione della nuova chiesa.

Tre furono gli architetti che si presentarono al concorso, Valdier,

Antinori e Giacomo Cantoni, architetto svizzero. Il concorso rimase al

Cantoni. L’architetto, oltre la chiesa, si assunse l’obbligo di fare il

campanile e la sagrestia con sotto l'oratorio per la confraternita

della Cintura. l lavori cominciarono nel 1791 e pochi

La spesa fu di 1350 scudi. Era priore del convento fra Andrea Bergalli.

Con contratto stipulato il 31 luglio 1795, la costruzione dell'altare

maggiore fu affidata, insieme ad altri lavori minori, a Francesco

Ascani di S. Ippolito, diocesi di Fossombrone, per la

spesa di 700 scudi. Per tutta l’olpera furono usati 5 carri di

marmi.

Durante la soppressione napoleonica funzionò come parrocchia per quasi

un decennio.

La chiesa possiede una ricca paratura di damaschi rossi fatti poco

dopo, con intessuti i simboli dell'ordine agostiniano.

Della vecchia chiesa di S. Agostino restò qualche piccola parte

incorporata nella nuova costruzione. Nel 1924 venne restaurata; nel

1953 venne riparato il campanile; nel 1958 fu restaurata la parete nord

della chiesa e infine nel 1959 é stata dotata di un moderno impianto di

riscaldamento, dono munifico del Comm. Domenico Tordini di Milano.

La chiesa é benedetta e ha il titolo di S. Caterina e S. Agostino.

Chiesa di

S. M. A. di Scirca

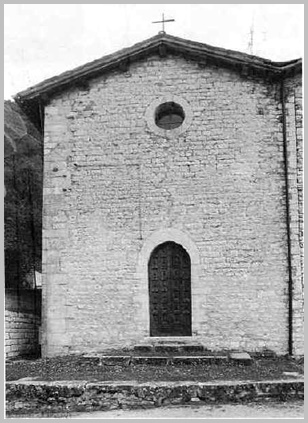

CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA DI SCIRCA

E` tra le più

antiche chiese sigillane e la sua architettura risale al sec. XIII. Il

santuario della Madonna Assunta in cielo é chiamato, nei documenti, S.

Maria di Scirca, o S. Maria di Montecupo.

E` tra le più

antiche chiese sigillane e la sua architettura risale al sec. XIII. Il

santuario della Madonna Assunta in cielo é chiamato, nei documenti, S.

Maria di Scirca, o S. Maria di Montecupo.

La prima notizia che conosciamo è in un decimario vaticano del 1334, in

cui il suo rettore Rinaldello paga 8 soldi cortonesi di sussidio al

Papa. Nel 1400 la troviamo come chiesa filiale dipendente dall'abbazia

di Sitria, monastero benedettino nelle vicinanze di Isola Fossara.

Aveva adiacente la casa parrocchiale che nel 1573 era in rovina e gli

abitanti del luogo narrarono al Visitatore Apostolico, che una volta la

chiesa era parrocchia. Aveva la sagrestia nel luogo dell’attuale, ma

certamente più ampia perché i vescovi nocerini più volte rinnovarono la

proibizione di tenerla come se fosse un magazzino per il grano. La

chiesa aveva due altari; il secondo poi fu demolito e la volta andò in

rovina nel 1633. Il cappellano, che officiava la chiesa, era

stipendiato dall'abate commendatario di Sitria, che dava 4 mine di

frumento l'anno, mentre la popolazione del villaggio ne dava 3. La S.

Messa era celebrata ogni giorno festivo e la festa maggiore della

chiesa era il 15 agosto, la Madonna Assunta in Cielo. In tale occasione

l'Abate Commendatario dava ai sacerdoti che vi intervenivano il doppio

della ricompensa solita e la magistratura di Sigillo processionalmente

portava l’offerta di un cero; e vi si poteva acquistare l’indulgenza

plenaria.

Terminati gli abati commendatari nei primi dell'800, Sitria fu unita al

Monastero di Fonte Avellana, e anche la chiesa di Scirca passo alle

dipendenze dei Camaldolesi.

Oggi é ufficiata e amministrata dalla nostra Parrocchia. Nel 1965 la

Chiesa di Scirca é stata restaurata completamente dal Provveditorato

alle 00. PP., sotto la direzione del Genio Civile di Perugia.

Pontespiano

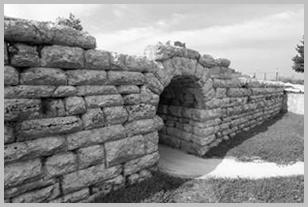

PONTESPIANO

Poco

fuori di Sigillo, al Km. 202, sopra il torrente Fonturci, sta

l’imponente Ponte Spiano, in massi di pietra corniala, lungo 32 m.,

largo (sulla volta) m. 3.25, con forti speroni a ponente.

Poco

fuori di Sigillo, al Km. 202, sopra il torrente Fonturci, sta

l’imponente Ponte Spiano, in massi di pietra corniala, lungo 32 m.,

largo (sulla volta) m. 3.25, con forti speroni a ponente.

E’ un ponte completo, un capolavoro d’arte, che è dato ammirare da

chiunque percorra la via Flaminia.

Un monumento cosi solenne, che attesta da 2000 anni dalla sua

costruzione la grandezza di Roma, deve essere gelosamente custodito,

come venerando vestigio, e additato all’ammirazione di tutti.

Scrive M.H. Ballance in: The Roman Bridger of the Via Flaminia, Rome

1951 – Puper of yhe Britisch School at Rome, Vol. XIX (New

Series, Vol. VI (pag. 78-117).

” Il ponte è costruito in file che variano da m. 0.30 a m. 0.85 di

altezza. I blocchi superano un metro di lunghczza e non sono collocati

secondo un ordine determinato. L’unico arco di 13 massi a cuneo é

sostenuto da un pilone massiccio, e ha questa caratteristica che i

blocchi più bassi sono tagliati in forma pentagonale, per adattarsi

alle file del muro verticale. Esemplari identici sono in Italia: il

ponte Aelius, il ponte dell'Acquoria sotto Tivoli, il ponte di S.

Martino in Val d'Aosta, e due ponti sulla Via Aurelia, vicino a santa

Marinella “.

Circa la data della costruzione del ponte c’è chi lo assegna al III

sccolo a. C.; ma noi, aderendo allo studio del Ballance e di altri,

pensiamo che il ponte, nella struttura attuale, debba riferirsi al

periodo augusteo, dell’era imperiale.

Un buon ripristino del ponte é stato eseguito nell’estate del 1964, a

cura dell’Amministrazione Comunale e del Soprintendente alle Antichità

dell’Umbria.

Ponte

"Etrusco"

PONTE ETRUSCO

Altro ponte,

solenne e maestoso anche più di quello di Pontespiano, è quello di

Scirca, sul torrente omonimo, detto anticamente il “ pante dei pietroni

“, perché costruito con pierre ciclopiche.

E’ lungo 34 m., alto 9.50, con l’arco di 16 conci e 8 metri, e luce di

m. 5.20. Le file sono di pietra “ gricciu “ o di breccione naturale,

alte circa m. 0.80; ogni blocco é a forma di cubo.

“ Il Martinori crede, a torto, che sia un ponte etrusco “, dice il

citato Ballance; mentre questi lo fa risalire al terzo periodo delle

riparazioni dei ponti, e cioè al tempo di Traiano o di Adriano (2°sec.

d. C.).

Quindi non deve trarre in inganno l’essere chiamato “ponte etrusco”.

Durame l’ultima guerra i tedeschi lo fecero saltare (nel luglio 1944);

i grossi massi di pietra che formavano la gloriosa volta sono

miseramente a terra, lungo il fiume, in attesa che mani amiche li

riportino all’antico splendore.

Pieve di

S. Andrea

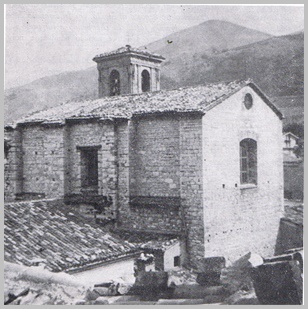

PIEVE DI SANT'ANDREA

Passato il

turbine delle invasioni barbariche, la poca popolazione rimasta trovo

rifugio intorno alle chiese che conservarono per i posteri i segni

della civiltà dei padri.

Passato il

turbine delle invasioni barbariche, la poca popolazione rimasta trovo

rifugio intorno alle chiese che conservarono per i posteri i segni

della civiltà dei padri.

Ogni Pieve continua la tradizione romana di un centro abitato ed é

indice sicurissimo di un nucleo cristiano molto antico.

Nelle nostre terre la Pieve é una chiesa anteriore al 1000; del sec. IV

o V, prima dell’epoca feudale. E’ una chiesa molto importante, essendo

capo e madre delle altre e con fonte battesimale.

Nella nostra terra due sono le antiche pievi: S. Andrea di Sigillo e S.

Maria della Ghea.

Per la prima volta, in un atto compiuto il 15 agosto 1229 nella Pieve

della Ghea, compare come testimonio Filippo, pievano di S. Andrea di

Sigillo. E’ la prima notizia sicura che conosciamo della nostra

pievania.

Nel 1334 Nicola Ottaviano, pievano di S. Andrea, paga la prima rata

della decima papale di 20 soldi e 10

Nei primi del '400 sul decimario del Vescovo di Nocera troviamo la

pieve di Sigillo tra le chiese dipendenti dal Capitolo Cattedrale

nocerino, il quale conferiva, indipendentemente dal Vescovo, la

pievania di Sigillo.

Nel 1573 il Visitatore Apostolico Mons. Camagliani trovo la chiesa e la

casa parrocchiale molto antiche e rovinose, e ordinò immediatamente i

restauri. La rovina appariva dovunque nelle pareti della chiesa; anche

il campanile era in rovina. Il pievano Livio Fazi aveva la rendita

annuale di 13 salme di grano e una di vino. Il Visitatore, vedendo la

grandezza della parrocchia, che ascendeva a 360 famiglie, ordinò di

dare al pievano un sacerdote che lo aiutasse nel ministero pastorale.

La comunità offrì 12 scudi, che dava al Cappellano di S. Anna e per la

festa della Santa.

Ai lati dell'altare maggiore c`erano due altari: uno dedicato a S.

Stefano e l’altro a S. Sebastiano. Nella chiesa erano ancora gli altari

della Confraternita del Rosario, della Morte e della famiglia Fazi,

dedicato a S. Michele Arcan elo.

La chiesa era ricca di quadri e di pallii per le processioni.

Nella pieve avevano sede quattro confraternite sigillane: di S. Anna,

del Coro di Cristo, sull`altare maggiore; mentre quelle della Morte e

dell S. Rosario, sui propri altari. L'altare di S. Sebastiano aveva

contitolari i patroni di Sigillo, cioè S. Agata, S. Ercolano, S.

Giovanni. Nei giorni festivi di detti santi, la magistratura, con

solennità, faceva celebrare più messe e offriva ceri votivi.

Nel 1622 il Vescovo Mons. Florenzi rinnova il decreto di restauro della

fabbrica della chiesa, e soprattutto ordina di provvedere alla parete

verso il monte, perché molta umida. L'altare maggiore aveva un

bellissimo e grandioso tabernacolo dorato molto antico, fatto da un

buon artista, e vi era pure una bella tavola molto deperita.

Il pievano Feliziani nel 1629 costruì, a sue spese, una nuova

sagrestia, dietro la chiesa; aveva un ingresso per parte ai lati

dell’altare maggiore.

Il fonte battesimale era a destra, entrando in chiesa; era di legno e a

forma piramidale; sopra era posto un dipinto del Battesimo di Gesù,

fatto nel 1639.

La festa del titolare S. Andrea Apostolo, il 30 novemhre, si celebrava

con grande solennità, vi partecipavano tutte le confraternite con i

loro sacchi, i religiosi del convento di S. Agostino e tutto il clero,

e popolo.

Alla fine del `600 era necessario un completo restauro dell’edificio,

tanto che in diversi testamenti troviamo pii legati per la nuova

fabbrica. La chiesa era a unica navata, metà a volta e

meta a travi scoperti, sorretti da due arconi; il campanile

aveva 3 campane, due del popolo e una della Confraternita del

Sacramento. La manutenzione spettava al Comune. Il pavimento aveva 12

sepolture, e attiguo alla chiesa era il cimitero.

Tra il ’600 e il '700 si fondarono tre cappelle per la celebrazione di

sante messe: la cappella Fazi, la cappella Petrozzi, la cappella

Sabatini. Alla fine dell'700, la chiesa divenne pericolante; in più

parti minacciava rovina; nel pavimento si era sprofondata una

sepoltura; si senìi la necessita di abbandonarla. Nel 1801

l`ufficiatura parrocchiale fu portata a S. Giuseppe. Nel 1802 Mons.

Piervissani, Vescovo di Nocera, ordinò che si iniziassero i lavori di

demolizione. l denari si dovevano prender dal sopravvanzo delle 4

confraternite sigillane.

ll 5 luglio l802 Mons. Piervissami, vestito pontificalmente, pose la

prima pietra della nuova fabbrica. Ci furono diverse interruzioni dei

lavori, finchè consacrata da Mons. Piervisszmi nel 1845, fu aperta

definitivamente al culto nel l87l.

Convento

delle Agostiniane

CONVENTO DELLE SUORE AGOSTINIANE

Gli abitanti

di Sigillo, nel 1547, pregarono il Card. Crispo, rappresentante del

Papa in Perugia, perché desse il permesso di erigere nelle mura de la

Rocca, in rovina, un monastero per le Monache. Il Cardinale accolse la

domanda favorevolmente e, nell'ottobre dello stesso anno, venne, dal

monastero di S. Girolamo di Sassoferrato. Suor Susanna Fazi, sigillana,

che fu la prima Abbadessa del Monastero.

Le Monache presero la regola di S. Agostino. Nel 1573 il visitatore

Apostolico Mons. Camagliani trovò le

Data la scarsezza delle rendite, il numero delle suore che potevano

abitare nel convento fu fissato a 9, e poco dopo fu portato a 12.

Il monastero conservava molto della vecchia fortezza e in più parti era

cadente. Il Vescovo Pierbenedetti, qualche anno dopo, vide che il muro

dell'orto era molto basso, con pericolo di violazione della clausura,

e, data la povertà delle monache, consigliò soltanto di elevarlo quando

avessero avuto mezzi sufficienti.

Nel Convento venivano accolte anche delle giovani come educande, perché

ivi restassero per qualche tempo.

Nel 1605 fu fatto il nuovo parlatorio ma le mura del monastero erano in

più parti cadenti; le monache non potevano restaurarle, tanto che il

Card. Borghese, nel 1608, scrisse una lettera alla Comunità di Sigillo,

perché provvedesse essa al restauro, mentre per la spesa avrebbe

pensato la Camera Apostolica.

Per tutto il 600 le monache ebbero la preoccupazione di modificare la

vecchia rocca, per darle sempre più la fisionomia di monastero.

Nel 1613 troviamo che già si festeggiava, con solennità, la nascita

della Madonna, all’8 settembre.

Mons F lorenzi, Vescovo di Nocera, vedendo le monache vestite soltanto

con velo bianco, e non come negli altri monasteri col velo nero, nel

1634, con solenne funzione, glielo impose.

Nel 1666 il numero delle monache era 18, ma non facevano ancora la vita

comune. Nel 1701 le condizioni economiche erano abbastanza floride.

Ogni anno si raccoglievano 100 mine di grano e 80 salme di vino; in

tutto circa 280 scudi.

Nel 1758 furono comperate a Bologna 35 canne di parati per la chiesa,

che fu rifatta completamente qualche anno dopo.

Il monastero aveva bisogno di un restauro completo, e le monache

trovarono un valido aiuto in Don Bernardino Ferranti, il quale, con

infaticabile opera, lo riedificò nella maggior parte e restaurò il

resto. Era il 1764.

Durante il dominio napoleonico, le Monache furono scacciate dal

monastero e si rifugiarono in una casa privata alla Marenella, in

Comune di Fabriano. Caduto Napoleone, poterono tornare nel monastero,

che trovarono spogliato di tutto. Però Mons. Piervissani impose loro

l’obbligo di aprire la scuola elementare per la gioventù femminile, che

tennero fino al 1888. Nel 1860 il monastero fu demaniato, ma poterono

restarvi. Nel 1901 il convento fu riscattato dal Comin. Ulmldo

Fantozzi, comprandolo dal Comune per lire 5 mila, e fu donato alle

Monache.

In questi ultimi anni ci sono stati restauri e ampliamenti: refettorio,

nuove celle, asilo, cappella del coro, laboratori, foresteria, stanza

da lavoro, e altre modifiche importanti.

S. Anna al

Cimitero

SANT'ANNA AL CIMITERO

Sorge

sull’antica via Flaminia. Ha un magnifico portale in pietra con rosone

e due finestre, opera pregevole dell’anno 1507. Nell’alto c’è un

dipinto in affresco, opera del Ferri?, in cui si vedono rappresentati,

la Madonna con il Bambino e S. Anna, contornati da S. Giovanni Evang.,

S. Giov. Battista, s. Tommaso da Villanova che fa elemosina a un

povero, e da S. Francesco di Sales.

La chiesa risale al 1400. L’interno della chiesetta ha la volta a

crociera, e conserva preziose pitture di Matteo da Gualdo.

Nella parete di destra per chi entra, si trova l’immagine della

Madonna del Soccorso, con la scritta frammentaria “(Mulie)res

(Castri) Sigilli ex voto fecerunt Anno D.ni….”:

poi l’affresco di S. Domenico col giglio in mano(anno

1505), e quello di S. Giovanni Evangelista, con ai

piedi l’aquila e in mano una pergamena. In alto, sulla lunetta, sono

rappresentati S. Francesco che riceve le stimmate, due

frati con un libro in mano, paesaggio con muricciolo a mattoni rossi e

cipressi svettanti. Nella parte di sinistra troviamo quattro immagini:

la Madonna in trono col Bambino, e sotto la scritta “ (Nico) Laus Johannis procuravit ex voto

MCCCCCV. P. Septem.”; poi S.

Giorgio; quindi S. Sebastiano, e infine S. Antonio Abate, assiso in seggio e avente ai piedi un

bifolco con bove. C’è un cartiglio in cui si legge “Bifulci

castri Sigilli fecerunt fieri ex voto 1487…. Jul.”. Nella lunetta,

in alto, troviamo affrescato il mistero dell’Annuciazione,

con l’Etrno Padre e un devoto in ginocchio e il solito muretto a

mattoni rossi, così caro a Matteo da Gualdo.

Le opere pregevolissime sono alquanto deteriorate dal tempo,

dall’umidità e da un recente incendio.

Nella parte di fondo, in alto, troviamo affrescato un Crocifisso,

e, in basso, S. Anna, con devoti che pregano, e un

cartiglio con la scritta “Ex voto”; manca la data, ma

gli affreschi debbono essere contemporanei degli altri. Lateralmente,

sulla stessa parete, entro cornici e festoni barocchi, troviamo

effigiati due santi, S. Sebastiano e S. Rocco, opera

del Ferri, come rileviamo dal cartiglio apposto a fianco di S. Rocco.

Cripta di

S. Caterina

CRIPTA DI SANTA CATERINA

La

Chiesa di S. Caterina V. e M. è detta impropriamente Cripta. E’ la

chiesa a pian terreno, sottostante all’attuale chiesa di S. Agostino.

E’ di

veneranda antichità. Si suppone che sia stata la primitiva chiesa

del Romitorio;

poi quella del Convento Agostiniano.

Non

è certamente la chiesa più antica di Sigillo, perché quella di

Scirca, di puro stile romanico, è, probabilmente, anteriore. Santa

Caterina,

ora, è chiamata Cripta, in altre parole luogo

sotterraneo per

il culto e per la sepoltura dei defunti.

La

Relazione del 1650, fatta dagli Agostiniani in Sigillo – Padre Tirello

e

Padre Baldeschi - afferma che "fusse antichissimo Romitorio, come

dalle

vestigia della vecchia costruzione si palesa e che avesse l’esistenza

pria

molti (molti anni prima?) dell’istessa Terra, la quale perciò

sortisse

in nome di Sigillo, perché sparse le habitationi nelli colli vicini,

dette

velle sigillane, s’unirono tutte in questo loco et quivi in uno

sigillorno

l’habitato. Ha l’antica chiesa sotterranea sotto il nome et fundatione

di S. Caterina,

come dalla scrittura et uso del sigillo si trahe; ma la chiesa

superiore

d’hoggi gode il titolo di S. Agostino, Avvocato della Comunità, che si

festina

e si fa pubblica fiera. La struttura d’ambe le chiese et muraglia

fondamentali

sono di pietra viva, quadrata, quasi infrangibile".

La costruzione di questa Cripta, fatta a volta di botte, fu coperta,

nel

Medio Evo, da sovrastrutture in legno. La finestrina romanica che da

sulla

Piazza Frat. Severini, ha vari gradinetti. La porta, di stile Gotico.

Costruita

sull’antica cinta muraria, che delimitava il "Castrum

Sigilli", la Cripta non fu distrutta durante le innumerevoli

incursioni barbariche, anzi, fu luogo di riparo e di salvezza per gli

abitanti

del luogo, che attraverso un cunicolo sotterraneo avevano salva la vita.

Nell’interno

della chiesa c’è una finestra, che dà su un luogo oscuro, dove

venivano depositati, come in un ossario, i resti dei defunti, esumati

dalla

chiesa o dal cortile del chiostro.

Lo stile

gotico, che fu arte dell’Europa occidentale dell’XI e

XII secolo, o, più correttamente, dalla fine del 1000 alla metà del

1100 in

Francia è stato introdotto in Italia al primo decennio del secolo 1200,

è senza

dubbio da considerarsi la data di costruzione di questo luogo

nascosto

e riparato, una sorta di catacombe che nelle prime chiese cristiane

serviva

anche da sepoltura di santi e di martiri.

Il Comune di Sigillo in

collaborazione con il CEDRAV ha riparato la

struttura rendendola accessibile al pubblico per visite guidate. (vedi

Comune

di Sigillo).

Chiesa di

San Giuseppe

CHIESA DI SAN GIUSEPPE

Il titolo

originario della chiesa non era S. Giuseppe come oggi, ma S. Maria,

perché nel 1329 fra Nicola da Sigillo vi fondò la confraternita detta

appunto S. Maria dei Disciplinati, con sede nella chiesa. Aveva attiguo

l'ospedale della stessa confraternita.

Nel 600 già troviamo che il nome della chiesa é indicato

indifferentemente o con S. Maria o S. Giuseppe; ma il secondo nome poi

restò l’unico.

Il visitatore apostolico, narra che la chiesa aveva due altari, una

sepoltura per i poveri che morivano nell’ospedale, e sull’altare di S.

Giuseppe, detto pure del presepio, si venerava una statua della Madonna

che non essendo secondo lo spirito liturgico, ordinò di distruggere.

L'altare maggiore era dedicato a S. Maria e le pareti della chiesa

erano affrescate da dipinti molto rovinati dal tempo .

Alla fine del 600 la chiesa era molto rovinata, sembrava un fienile, e

si era introdotto pure l’abuso del popolo di attraversarla per

raggiungere le due strade che la delimitavano. Il Vescovo di Nocera

ordinò perciò di dividere il sacro edificio da un muro in modo che una

parte servisse per la chiesa e l’altra da sagrestia.

Intorno al 1761 si compirono ampi restauri, tanto che tutto era in

ordine nel 1769. La navata e il presbiterio furono ricoperti dalla

volta mentre prima erano a travi scoperti e furono edificati gli altari

di stucco che vediamo anche ora. Durante i lavori di restauro si sentì

la necessita di edificare anche un terzo altare sul quale dovevano

trasportarsi gli oneri della chiesa di S. Pietro in Vincoli, andata in

rovina.

Nei primi del secolo scorso, mentre si edificava la chiesa di S.

Andrea, accolse per mezzo secolo il fonte battesimale della Pievania.

Nel 1931 dal Pievano Costanzi, con l`aiuto della Confraternita e di pie

persone la chiesa fu restaurata completamente.

Area

archeologica

In allestimento